├

├計量計測データバンク ニュースの窓-312-SI(国際単位系)の基本単位である「秒」の定義変更への行動開始

├

├計量計測データバンク ニュースの窓 目次

├

├2030年を目途に1秒の定義が変る

2030年を目途に1秒の定義が変る

【91億9263万1770Hzから数百兆Hzへ】次の1秒の定義はどれに?国際議論に参加する産総研 時間標準研究グループ の安田正美/日本が開発した「光格子時計」は選ばれるか【CROSSDIG1on1】

【91億9263万1770Hzから数百兆Hzへ】次の1秒の定義はどれに?国際議論に参加する産総研 時間標準研究グループ の安田正美/日本が開発した「光格子時計」は選ばれるか

11,051 回視聴 2025/11/16

私たちが日常使う「1秒」。その定義が約60年ぶりに変わろうとしていることをご存知ですか。現在のセシウム原子時計を超える、100億年たっても1秒もズレない超高精度な「光格子時計」が日本で開発されました。なぜ今、「1秒」の定義を変える必要があるのか? どう変わるのか? そして、私たちの生活にどんな影響があるのか。国際的な議論に参加している産業技術総合研究所の安田正美グループ長をお招きし、「1秒」の最前線に迫ります。

<参考書籍>

『1秒って誰が決めるの?: 日時計から光格子時計まで』 安田 正美 筑摩書房

https://amzn.to/49UdGXP

『単位は進化する』 安田 正美 化学同人

https://amzn.to/3Lx2iHx

※URLはAmazonアソシエイトを利用しています。

<出演者>

▽安田正美

1971年、広島県生まれ。世界一大きな砂時計がある島根県仁摩町で育つ。1998年、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。博士(工学)。

アメリカ・イェール大学博士研究員、東京大学助手を経て、現在、産業技術総合研究所計量標準総合センター時間標準研究グループ グループ長。

専門は光周波数標準、時間標準。現在のおもな研究テーマは、光格子時計の高精度化・可搬化・高信頼化。

▽鈴木有

TBS CROSS DIG with Bloomberg サイエンスエディター

物理学科出身。前職はNHKで初任地は鹿児島。記者として、宇宙、基礎科学、文化、ITなどを幅広く取材。2025年7月にTBSテレビ入社、TBS CROSS DIG with Bloombergに加わる。

科学の専門家を招いた番組「1on1」や「ULTRA SCIENCE」、医療の「1on1 Health」、教育系シリーズ「まないく」を主に担当。4児の父。

Xアカウント: @aru4649

<トークテーマ>

00:00 番組スタート

04:02 「1秒の定義」の変遷

06:19 時計の3要素

09:40 150億年でも1秒しかずれない時計

12:16 1秒の精度

14:26 7つの単位の定義

16:16 どうなる1秒の再定義

25:20 “ひとつに決められない”

39:46 定義が変わるとどうなる?

<収録日>

2025年10月28日

AIによる安田正美氏の説明

安田正美は、日本の物理学者(博士(工学))です。現在、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)計量標準総合センター物理標準研究部門時間標準研究グループのグループ長を務めています。専門は光周波数標準、時間標準です。

主な研究内容と功績は以下の通りです。

光格子時計の研究開発: 「秒」の再定義に向けた次世代の超高精度な原子時計である「光格子時計」の研究・開発を専門としています。この研究は、JST未来社会創造プロジェクトやムーンショット型研究開発事業などの国家プロジェクトとして進められています。国家標準の維持管理: 日本における「時間周波数国家標準 (UTC(NMIJ))」の維持・管理に携わっています。啓発活動・著作: 研究活動の傍ら、時間や単位に関する一般向けの啓発活動も積極的に行っており、『1秒って誰が決めるの?日時計から光格子時計まで』(筑摩書房)や『単位は進化する』(化学同人)などの著書を執筆しています。 「秒」の定義が約60年ぶりに変わろうとしている最前線で活躍する科学者の一人です。

├

├

├

├

├「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年11月20日号「日本計量新報週報デジタル版」

├「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年11月13日号「日本計量新報週報デジタル版」

├

├秋色 森夏之

├

├

├

├

├

├

├

├森の生活―ウォールデン― ソーロー著(神吉三郎訳)とその解説 森夏之(その1) | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├森の生活―ウォールデン― ソーロー著(神吉三郎訳)とその解説 森夏之(その2) | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├森の生活―ウォールデン― ソーロー著(神吉三郎訳)とその解説 森夏之(その3) | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├森の生活―ウォールデン― ソーロー著(神吉三郎訳)とその解説 森夏之(その4) | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├森の生活―ウォールデン― ソーロー著(神吉三郎訳)とその解説 森夏之(その5-1-) | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├森の生活―ウォールデン― ソーロー著(神吉三郎訳)とその解説 森夏之(その5-2-) | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├森の生活―ウォールデン― ソーロー著(神吉三郎訳)とその解説 森夏之(その5-3-) | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├森の生活―ウォールデン― ソーロー著(神吉三郎訳)とその解説 森夏之(その5-4-) | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├

├写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之 | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├ヘンリー・ソロー ウォールデン 森の生活-計量計測データバンク ニュースの窓-312-- | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├

├森の生活―ウォールデン― ソーロー著(神吉三郎訳)とその解説 森夏之

├写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

├

├

├

├計量計測データバンク ニュースの窓-172-ウクライナ戦争は第3次大戦「西洋の敗北」(2024年)著者エマニュエル・トッド

├能登大地震-その6-小さな記録 能登半島 港湾部の隆起現象(2)(計量計測データバンク) | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├1970年に学生であった者の青春の記-その7- 執筆 森龍之(もりたつゆき) | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├核融合炉と小出裕章氏が10年前に出した結論

├日本計量新報に掲載のニュースの意味を持つ論説(2題) | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├

├

├(109) 「中立ではない情報は、あからさまな捏造よりタチが悪い」 フェイクニュース時代のジャーナリズムを探究する【NewsPicks/神保哲生/波頭亮】 - YouTube

├【密着】希少な“名木”の宝庫!岐阜・銘木市場で本物の一枚板に出会う旅

├【欅の巨木】高さ25m超の大木を特殊伐採!プロの技、空師の1日密着

├

├

├

├

├

├

├【DIY発明】スタイロフォームをキレイに早く簡単に切れる装置を作ったら作業効率が爆上がりしました【平成水没ハウス⑪】SCMスタイロカットマシーン(自称)

├【リノベーション】断熱改修しても寒いままの家はこれが出来てないんです!断熱性を高める最も重要な事!【断熱】

├

├

├

├

├

├

├

├

├

├【全篇】『日本アルプス縱走 烏帽子嶽より燒嶽へ』1925年|「フィルムは記録する」より ‘Film IS a Document: NFAJ Historic Film Portal’

├

├

├

├

├(102) 薪ストーブ1台で古民家一軒まるごとあったかい!実際の薪の年間使用量を公開!CGで分かりやすく解説! - YouTube

├(102) 火事になる寸前だった!【薪ストーブ】二次燃焼ユニットはなぜ失敗したのか?! - YouTube

├(102) 二次燃焼が起こった!?火止めの撤去と煙突掃除で!! - YouTube

├【薪の仕事】は終わらない!よく燃える焚き付け

├【薪ストーブ】針葉樹を焚けば財布にも自然にも優しい失敗した針葉樹政策のツケは薪ストユーザーに任せろ!薪コストが1/5に / 薪ストーブを買う人の為に 購入前に知ってほしい 薪ストーブの現実 DIY

├【保存版】AGNIシリーズ徹底解説

├

├(57) 4k 軽井沢の山荘 1962 吉村順三 Karuizawa Sansō/Junzo Yoshimura - YouTube

├

├

├

├ニュース:厚労省の「民間人材サービス推進室」室長に古舘氏 9月1月付 | アドバンスニュース

├東大首席から引きこもり廃人へ。そしてその先にあったもの

├窪田順生 - Wikipedia

├

├

├

├

├

├【本編無料公開中】灼熱地獄の死闘『デザート・ストーム/新・サハラ戦車隊』(字幕版)

├

├劔岳 点の記

柴崎芳太郎 - Wikipedia

小島烏水 - Wikipedia

├

├

├秋が終わろうとする八ヶ岳高原 森夏之

├荒野のストレンジャー (字幕版)

├26年前【名古屋主婦●人事件】DNAがあろうと…俺ならこう調べる‼️をサツイチ刑事と語ろう‼️# 20

├

├

├

├

├短く小さくなった口となかなか小さくならない歯との関係(執筆 横田俊英) | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├1970年に学生であった者の青春の記-その7- 執筆 森龍之(もりたつゆき) | 「計量計測データバンク」ニュース - 楽天ブログ

├

├

├

├【達人の猟師・神技公開】76歳 マタギ 田澤義照の生き様

├【山怪】マタギが山で体験した不思議な話

├【ヒグマ駆除】NHKは取材NG、怪物ヒグマOSO18の舞台裏

├【閲覧注意】400kg越えの怪物ヒグマ、実猟の世界

├【令和のマタギ】16代目・松橋翔の挑戦

├【現役マタギ】賞金300万円!?今も秋田の山に潜む人喰いグマについてマタギが徹底解説

├

├【極秘資料】当時、日本は知っていた――ただ1人“完全自供”した北朝鮮幹部工作員が語ったスパイ活動の実態(2003年12月15日放送「きょうの出来事」リメイク)

├幸福度ランキング全国1位の長野・原村 移住者に聞いた魅力は「何もないこと」【ゲキ推しさん】|TBS NEWS DIG

├八ヶ岳Basecamp|原村時間をあなたに...

├【信州移住するとしたら、おすすめはどこ?】1.上田市2.長野市3.諏訪市(田舎暮らし)(長野移住)

├【徹底解剖!】八ヶ岳周辺3つの別荘地の特徴と年間コストを比べてみました。姫木平別荘地 信州移住 別荘暮らし

├清里に住んだらこうなる<移住シミュレーション>【八ヶ岳移住日記】

├八ヶ岳移住を始めて1か月の感想【凡サラよしなかさん】

├850万を400万で買った別荘のリノベ中止?最悪の最悪の最悪【400万購入中古別荘⑤】

├【新築工事】浄化槽編〜慎重に浄化槽を設置〜

├【8章-⑥】皆さん!浄化槽の取り扱いをわかってないよ!

├配管をつなぐシールテープのダメな巻き方!水道業者が教えるNGポイント!【富士水道】#shorts

├(85) 【DIY】中空ポリカで窓断熱 サッシと一体化でスマート開閉!! 取り外し・お手入れもカンタン!! - YouTube

├

├谷査恵子の家族や実家はどこ?経歴や出身高校と大学は?イタリア栄転も|めるブログ

├【完全版】蓮池薫さん初証言 拉致被害者の生活と横田めぐみさんら「8人死亡」の嘘【サンデーステーション】(2024年1月10日)

├

├

├

├ウォールデン 森の生活 - Wikipedia

├シンプルライフの名著、ソロー『森の生活』を読みなおそう! | ナチュラルライフ 【BE-PAL】キャンプ、アウトドア、自然派生活の情報源ビーパル

├ソローが暮らしたウォールデンへ!最初はカローラで、2度目はベントレーで | クルマの旅・ドライブ 【BE-PAL】キャンプ、アウトドア、自然派生活の情報源ビーパル

├最も速い旅人は、足で歩く旅人である。『森の生活』ソローの名言に学ぶ生き方のヒント | ナチュラルライフ 【BE-PAL】キャンプ、アウトドア、自然派生活の情報源ビーパル

├ソローの「森の生活」を読み八ヶ岳で山の暮らするようになった ソローの「森の生活」

ソローの生涯

ウォールデンでの生活

ソローの言葉

ストーブを科学する

さしずめ西の陶淵明

├ヘンリー・ソロー ウォールデン 森の生活|Katsu

├忘れてはならない、デイヴィッド・ソローこそ、スモールハウスライフの創始者だった。 : Martin Island ~空と森と水と~

├「森の生活」ヘンリー・デイヴィッド・ソローの小屋 - Tiny Shed Life

├読書「ウォールデン 森の生活」ヘンリー・デイヴィッド・ソロー|sukebezizy

├『森の生活』 by ヘンリー・デイヴィッド・ソロー - 林業の魅力シリーズ第61弾 | ㈱FOREST COLLEGE

├森の生活と市民的不服従 - ε304

├

├

├

├

├ウォールデン 森の生活 - Wikipedia

├超絶主義 - Wikipedia

├ソーロー Henry David Thoreau 神吉三郎訳 森の生活――ウォールデン―― WALDEN, OR LIFE IN THE WOODS

├

├ターシャの庭と聖アンデレー協会と田渕義雄さんをつなぐモノ 甲斐鐵太郞

├クマも鳥も虫も神である国の寒山の森の暮らし 甲斐鐵太郞

├縄文の暮らしがあった八ヶ岳山麓-その4-甲斐鐵太郞

├

├(88) 森の生活ー横田俊英 - YouTube

├

├八ヶ岳高原の夏と清泉寮 甲斐鐵太郎

├八ヶ岳の清泉寮 旧館客室の趣き 甲斐鐵太郎

├リスニングス 霧ヶ峰高原 冬の詩 甲斐鐵太郎

├

├2020年3月6日昼ころに撮影。御坂峠を過ぎた富士山がよく見える場所。良く晴れた日でした。旅行家甲斐鐵太郎。-その4-

├

├ここは高原 季節が一気にはじけて春がきた 甲斐鐵太郎

├

├田渕義雄さんの「寒山の森」暮らしの動機を推察する 執筆 甲斐鐵太郎 旅行家

├縄文の暮らしがあった八ヶ岳山麓-その7-甲斐鐵太郞

├縄文の暮らしがあった八ヶ岳山麓-その6-甲斐鐵太郞

├寒山の森の田渕義雄さんとソローの森の生活 甲斐鐵太郞

├70年代の学生運動に羞恥あっても後悔はない 時代への純真さがあったから 甲斐鐵太郞

├

├ヘンリー・デイヴィッド・ソロー - Wikipedia

├森暮らしの達人2021.12.27

森暮らしの達人 Sand Café & Sons

「森の生活 ウオールデン」の著者であるヘンリー・D・ソローがマサチューセッツのコンコードで2年3ヶ月の自給自足をしたときの5坪(15平方メートル)で一間の石小屋のレプリカ。コンコードのソロー博物館の庭に建てられている。壁面につくられた暖炉とそこから伸びるチムニーが。一冬分あるかないかの薪小屋あるいは農具置き場が隣接する。

├

├(57) 4k 軽井沢の山荘 1962 吉村順三 Karuizawa Sansō/Junzo Yoshimura - YouTube

├日本の薪ストーブユーザーのパイオニア田淵義雄さん宅の煙突の手直し

├薪ストーブの熱による影響を防ぐヒートシールド

├薪ストーブのすぐ近くの柱を熱から守る特注のヒートシールド

├薪ストーブの熱による影響を防ぐヒートシールド

├薪ストーブ遮熱板(ウォールヒートシールド) - 木こりや|福島県福島市|薪ストーブ、煙突の取付工事、メンテナンス、薪・煙突・部材の販売なら木こりや

├パイプヒートシールド φ150mm煙突用〈1000mm / 黒塗装〉 | 薪ストーブ専門店フランシス 公式通販サイト

├薪ストーブ ヒートシールド取り付け - Google 検索

├薪ストーブの設置方法PART2 薪ストーブの新保製作所

├薪ストーブ暖房は煙突が重要 | 軽井沢暖炉の薪ストーブブログ

├[DIY] もう高い二重煙突は買わなくて良くなった #6/ Rocket mass heater/スパイラルダクトを使って二重煙突を作ります。セラミックファイバー、ロックウールの2種類

├(85) 薪ストーブ設置総集編!二重煙突・めがね石・炉台炉壁をDIY! 【コメリ 306A】 - YouTube

├【薪ストーブ】【煙突編】これを知りたかった!導入前に絶対に抑えておきたい基礎知識②

├薪ストーブ初心者必見!失敗しない薪ストーブの選び方

├【薪ストーブ購入を検討している人へ】知らずに買うとマズい!! 薪ストーブ選びの『落とし穴』5選

├【薪ストーブ】オーロラのように燃える!?トップダウン方式で薪ストーブの着火!【着火方法と魅力】

├vol.148 薪ストーブのリアル 費用・選び方・維持の全てを専門家が解説!

├

├

├

├【石油ストーブはこれを買え⁉️】No.1石油ストーブはどれ?冬キャンプで使える超おすすめな石油ストーブ5種を徹底比較してみた!PASECO/ALPACA/TOYOTOMI/フジカ

├アラジンストーブ購入検討中の方必見!芯交換などメンテナンス注意点・使い方メリット・購入の決めセリフを徹底解説【DIY キャンプ #67】

├【ぶっちゃけ】アラジンストーブどう?暖かいの?超定番ストーブの良し悪し語ります アラジン ブルーフレームヒーター

├(85) 【キャンプギア】アラジン ストーブ!ブルーフレームクッカー完全ガイド - YouTube

├【冬キャンプ】石油ストーブ購入!アルパカPLUSにした理由と同時購入した便利オプション5選▼キャンプギア

├

├

├

├マキタ A-54695は、コンクリートや石材などへの穴あけ作業に適した**3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)**です。

製品仕様

シャンク形状: SDSプラスシャンク

径: 12.5mm

全長: 315mm

有効長: 250mm

製造: ドイツ製 (Made in Germany)

特長

対象材: コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。

鉄筋に強い: コンクリート内の鉄筋に強い独自の「立体」先端形状を採用しており、鉄筋に当たっても食いつきにくく、欠けにくくなっています。

高効率: 切り粉を素早く排出する溝角度120°の3本溝設計で、高能率な穴あけが可能です。

高精度: ほぼ真円に近い穴あけが可能で、位置決めが容易に行えます。

├

├

├

├

├

├

├

├山かげに生きる人たち

├【「スタバ」が中国で苦境】次々現れる中国発コーヒーブランドと激しい値下げ競争 背景に景気低迷による“値段重視”“国産重視”のマインド変化|TBS NEWS DIG

├

├pdfのインターネットにおける情報検索性の低さ

PDFのインターネットにおける情報検索性が低い主な理由は、そのファイル構造がウェブ検索エンジンによるクロール(情報収集)やインデックス(データベース登録)に適していないためです。

主な課題と理由は以下の通りです。

構造化データの欠如: HTMLコンテンツのように明確な見出し(h1, h2など)、段落、リンクといった構造化された情報が不足しがちです。検索エンジンは構造化された情報を優先的に収集・理解するため、PDF内の情報は評価されにくい傾向があります。

コンテンツの読み取りにくさ: 画像ベースのスキャンされただけのPDFは、テキスト情報として認識されません。テキスト情報がない、あるいはテキスト認識(OCR)の精度が低い場合、検索エンジンはその内容を理解できません。

メタデータの設定不足: タイトル、サブジェクト、キーワードなどのメタデータが適切に設定されていない場合、検索エンジンはPDFの内容を判断するための手がかりを失います。

ユーザーエクスペリエンス(UX)の課題: PDFは通常、ダウンロードが必要であったり、モバイル端末での閲覧や操作がしにくかったりする場合があります。検索エンジンはUXをランキング要因の一つとしているため、UXの悪いPDFは評価が低くなる可能性があります。

内部リンクの設置困難: PDF内から他のウェブページへの内部リンク(サイト内の関連ページへのリンク)を設定しにくいため、サイト全体のSEO効果(検索エンジン最適化)を高めにくいという側面もあります。

これらの理由から、PDFはHTMLページに比べて検索結果の上位に表示されにくく、ユーザーにとっても必要な情報を見つけにくいという課題があります。

対策

情報検索性を向上させるためには、以下のような対策が有効です。

HTMLへの変換: PDFと同じ内容をHTMLページとして作成し、ウェブサイトに掲載するのが最も効果的です。

テキスト認識(OCR)の利用: スキャンした画像PDFの場合は、OCR技術を用いてテキスト情報を付加することで、検索エンジンが内容を読み取れるようにします。

適切なメタデータ設定: PDF作成時にタイトルやキーワードなどのメタデータを設定します。

アクセシビリティの確保: 目次や見出しタグ(しおり機能)を設定するなど、PDFのアクセシビリティ(利用しやすさ)を高めることで、検索エンジンやユーザーの利便性を向上させます。

├

├PDFが引き起こす、ウェブサイトにおける5つの深刻な課題 - 株式会社インターワーク

PDFが引き起こす、ウェブサイトにおける5つの深刻な課題(2024-04-24 公式ブログ)

PDFの悩みを一気に解決!BuildVu(ビルドビュー)が実現する、次世代のドキュメント戦略とは?

レイアウトを保ったまま、検索性やモバイル対応を実現。社内の膨大な情報資産を、誰もがアクセスしやすいHTMLに自動変換。BuildVuで、ビジネスに眠れる情報の力を呼び覚ましましょう!

PDFが引き起こす、ウェブサイトにおける5つの深刻な課題

PDFコンテンツを整理して掲載しているつもりが、実は利用者に不便を強いていました。

多くの企業や組織は、重要な情報資産をPDFで管理し、ウェブサイトに掲載することで、情報の整理と共有を図っています。PDFでまとめたコンテンツは、管理しやすい一方で、利用者にとっては不便な面があります。

例えば、検索性が低く目的の情報に辿り着きにくい、閲覧するまで時間がかかる、モバイル端末で読みづらいなどの不便さを利用者に強いることになり、せっかくの情報資産が十分に活用されていないのが現状です。

利用者にとっての不便は、主に以下のかなり深刻な5つの課題が挙げられます。

PDFの5つの課題

1、検索エンジンで見つけにくい

Googleなどの検索エンジンはPDFのコンテンツを十分にインデックス化できないため、PDFに含まれる重要な情報が検索結果に表示されにくくなります。

2、検索結果が表示されない

PDFが検索結果に表示されても、ユーザーがそのリンクをクリックすると、関連性の低い最初のページが開かれ、検索キーワードで自分が探した情報か確認ができません。

3、閲覧まで時間がかかる

PDFをクリックすると、ファイル全体をダウンロードしなければ閲覧できません。特に大容量のPDFの場合、ユーザーは長い待ち時間を強いられます。

4、欲しい情報に到達しにくい

PDFは常に最初のページが開かれるため、ユーザーは目的の情報を探すために検索やスクロールを繰り返さなければなりません。しかも、PDFの検索機能は使い勝手が悪いことが多く、ユーザーの負担になっています。

5、複数PDFによる非効率とストレス

ユーザーが複数のPDFから情報を探す必要がある場合、上記の課題がさらに顕著になります。PDFを次々と開いては探す作業は、ユーザーにとって非常に非効率的で、ストレスフルな体験となってしまうのです。

PDFとHTMLの長所と短所

PDFとHTMLは、それぞれ得意不得意な分野があります。PDFは印刷クオリティに優れていますが、ウェブでの扱いには不向きです。HTMLはウェブとの親和性が高く、モバイルフレンドリーですが、印刷時のレイアウトが崩れやすいという課題があります。

ウェブ上での検索 検索エンジンによるインデックス化が限定的

PDFとHTMLのベストミックスで、最適な情報発信を

用途に合わせて、PDFとBuildVuで変換したHTMLを使い分けることが大切です。両者の長所を理解し、ユーザーにとって最適な形でコンテンツを提供することが、効果的な情報発信につながります。

PDFのハイブリッド化のすすめ

前述のように、PDFとHTMLそれぞれの強みを生かし、それをウェブサイトに反映し、PDFとHTMLを組み合わせる方法を、私たちは「PDFのハイブリッド化」と呼んでいます。

PDFをHTMLに変換することは意外と大変

ところが、PDFをHTMLに変換する従来の方法では、PDFの情報を完全にWeb上で再現することは難しいという問題があります。まず、PDFのデザインやレイアウトを忠実に再現するのは至難の業です。PDFには、複雑な構成やグラフィック、フォントなどが使われていることが多く、それらをHTMLで再現するには膨大な手間がかかります。そのため、多くの場合、デザインやレイアウトを簡略化せざるを得ず、元のPDFとは異なる見た目や要約したものになってしまうのです。

専用の変換ソフト「BuildVu」ビルドビュー

しかし、BuildVuを導入すれば、この課題を解決できます。BuildVuは、PDFを自動的にHTMLに変換し、元のレイアウトや情報を忠実に再現します。手作業は不要なため、変換のコストと時間を大幅に削減できるのです。つまり、BuildVuを使えば、PDFコンテンツの価値を損なうことなく、Web上で活用することができます。

BuildVuとはどんなソフト?

BuildVuは、Javaを基盤とした汎用性の高いプラットフォームで、様々な環境で動作させることが可能です。高精度な変換エンジンを搭載しており、PDFのレイアウトや書式をそのままに、検索やデバイスフレンドリーなHTMLを生成します。

■BuildVuの動作環境

BuildVuはJava対応プラットフォームで動作し、クラウドやDocker経由のデプロイ、複数言語のサポートにより、システム開発が柔軟かつ効率的に行えます。また、Windows PCでは無料の変換ソフト「かんたんBuildVu」を使うことで、誰もが簡単にPDFをHTMLへ変換することができます。

BuildVuを活用したPDFのハイブリッド化の実践

では、実際にBuildVuを使うとどうなるのでしょうか。以下のサンプルはBuildVuで変換したHTMLを閲覧用に、そして、印刷や保管用にPDFのダウンロードが可能にした例です。2番目の通信白書では、実際のPDFにもリンクして閲覧出来るようにしていますので、どうぞ、BuildVuで変換したHTMLとの表示の違いを体験してください。

■ハイブリッド化の表示例

ご覧のように、HTMLに変換することで、直接該当するページにすぐリンクできます。このことは、第三者へ情報を伝えるには非常に有効な手段です。また、PDFを開く場合とHTMLで閲覧する場合と操作感やスピードなどの閲覧性の高さを実感いただけると思います。

├

├Portable Document Format - Wikipedia

├PDFとは?PDFのメリットとPCやスマホでの表示・作成方法を解説 | Adobe

├PDFとは

PDFとは、「Portable Document Format」の略で、使用する機器やOSに関わらず、作成・閲覧時にレイアウトが崩れない電子文書のファイル形式です。Adobeが開発し、現在は国際標準化されたフォーマットであり、印刷時のレイアウトを忠実に再現するため、ビジネス文書の共有や印刷会社で広く利用されています。

PDFの主な特徴

レイアウトの固定性: 紙に印刷したときと同じレイアウトで保存・表示できます。

互換性: パソコン、スマートフォン、タブレットなど、様々な環境で一貫した表示が可能です。

セキュリティ: パスワード設定などで、編集やコピーを制限できるため、機密情報の共有・管理に適しています。

ファイル形式の多様性: テキスト、画像、図、動画など様々な種類のデータを一つのファイルにまとめられます。

ファイルサイズの軽量化: ファイル容量を小さくできるため、メールでの送受信やインターネット上での共有がスムーズに行えます。

PDFの活用例

ビジネス文書の共有: 請求書、契約書、マニュアルなど、内容が改変されることを防ぎたい書類の共有。

印刷: 印刷会社が仕上がりを保証するために利用する。

長期保存: 過去の取引明細書などの記録を、レイアウトを維持したまま保存する。

PDFとは、**Portable Document Format(ポータブル・ドキュメント・フォーマット)**の略称で、Adobe(アドビ)社が開発した電子文書のファイル形式です。

主な特徴は以下の通りです。

環境非依存性: パソコンの機種やOS(Windows、macOSなど)、使用するソフトウェアのバージョンに関わらず、作成者が見たままの状態で文書や画像を表示・印刷できます。これは「電子的な紙」とも表現されます。

レイアウトの保持: テキスト、フォント、画像、レイアウト情報などをすべてファイル内に保持するため、どの環境で開いてもデザインが崩れません。

汎用性と信頼性: アプリケーションやハードウェアに依存しない表示が可能であるため、広く電子文書の標準形式として普及しており、公的な申請書類やビジネス文書などで活用されています。

編集・加工の制限: 基本的に内容の変更が難しい(または特定のソフトウェアが必要)形式であるため、文書の信頼性を保つのに適しています。

├

├PDFの主なデメリット、限界、欠点

PDFの主なデメリット、限界、欠点は以下の通りです。

編集・修正が困難:PDFは文書のレイアウトを固定することを目的としているため、作成後の内容の編集や修正は基本的に困難です。修正が必要な場合は、元のWordやExcelなどのネイティブデータに戻って編集し直す必要があり、手間がかかります。

専用ソフトウェアが必要な場合がある:PDFの閲覧は汎用的なビューアで可能ですが、高度な編集、注釈付け、セキュリティ設定などを行うには、Adobe Acrobatのような専用の有料ソフトウェアが必要になることが多いです。

ファイルサイズが大きくなる可能性:高解像度の画像や大量のグラフィックを含む場合、PDFファイルの容量が大きくなり、共有やダウンロードに時間がかかることがあります。適切な圧縮や最適化が必要です。

再利用性の低さ:PDFからテキストや画像を抽出し、別のドキュメントで再利用する際に、レイアウトが崩れたり、画像が適切に抽出できなかったりすることがあります。

モバイル端末での表示・操作性:PCでの表示を前提とした固定レイアウトのため、画面サイズの小さいスマートフォンなどでは、拡大・縮小が必要になり、閲覧性が低下する場合があります。

アクセシビリティの課題:テキスト情報が画像としてPDF内に埋め込まれている場合(スキャンされた文書など)、文字検索や画面読み上げ機能が使えず、高齢者や障害者向けのアクセシビリティ対応が難しくなります。

バージョンや作成環境による表示のばらつき:PDFはオープンな規格ですが、作成に使用したツールや閲覧するビューアのバージョンによっては、表示に若干の差異が生じる可能性がゼロではありません。

セキュリティリスク:PDFファイル自体が悪意のあるコード(ウイルスなど)を含むことがあり、セキュリティ対策が重要です。

├

├総務省|平成26年版 情報通信白書|インターネットリテラシーの重要性

├

├

├若井産業株式会社YouTube · 若井産業株式会社 2025年11月05日、08日風景 へのリンク

├Quick Charge 2.0対応 最大10Wで急速充電 卓上スタンド型 Qi ワイヤレス充電器スタンド OWL-QI10W04シリーズ | 製品情報 | 株式会社オウルテック

Quick Charge 2.0対応 最大10Wで急速充電 卓上スタンド型 Qi ワイヤレス充電器スタンド OWL-QI10W04シリーズ

スタンド 充電器 スマートフォンスタンド ワイヤレス充電器

・コンパクトで自由に角度調整可能

・充電コイルを2個搭載で縦置き横置き可能

・iPhoneの7.5W充電に対応

・充電状態がひと目で分かる

・『Qi』規格認定製品

・急速充電のQuick Charge 2.0に対応

├

├折れたネジ、こうすれば本当に抜けます

├

├

├(79) 【バーナル・ハイツ散歩と在宅ワーク】サンフランシスコでもユニークな雰囲気のバーナル・ハイツ。此の地のコインランドリーを覗く。コーヒーを飲みながら、在宅で今やってるパートタイムの仕事について熱く語ろう。 - YouTube

├

├

├中国の不動産登記現象が描き出した信用創造の仕組み

├3,000万人国家日本と生活の有り様の予測 夏森龍之介

├インフラ建設が経済成長に寄与した時代の経済学 夏森龍之介

├官僚と国家運営 建設省の土木官僚とダム建設 インフラ建設が経済成長に寄与した時代の経済学 夏森龍之介

戦後日本の復興とその始まり

軍隊のなくなった平和希求国家日本は戦後の食糧難の克服と次の経済発展を予測させていた。アジアでは中国と北朝鮮が社会主義国となり米国が実質支配した日本はソビエト連邦の社会主義拡張の影響を抑えて自由主義陣営に組み込んだ。占領下で朝鮮戦争の後衛部隊のように武器弾薬と食糧ほかを供給する兵站基地となった。この時に米国による軍事支配が確定し日米軍同盟へと進む。国家財政の軍事予算がなくなったほどに大きく減り、経済復興に向けた経済社会基盤の整備の費用が用意された。

経済社会に不可欠な社会基盤である学校教育、食糧生産、水道、ガスや電力などのエネルギーの確保のための基盤整備事業が推進された。

昭和30年代から40年代前半には日本全国各地で停電が頻発した。水道水の不足による断水は普通にあることだった。日本経済はインフラ整備と連動するように大きく伸びた。

電力開発のダム、道路建設などの社会基盤整備の促進が日本の経済高度成長をもたらした

昭和40年(1965年)代から昭和50年(1975年)代前半の日本経済の高度経済成長と多目的ダムの建設計画が重なっていることを元国土交通省河川局長だった竹村公太郎が示す。竹村公太郎は1970年3月、東北大学大学院工学研究科修士課程(土木工学)を修了。同年4月、建設省に入省。1999年、建設省河川局長に就任。2001年1月、中央省庁再編に伴い国土交通省に異動し、同省河川局長に就任。2002年7月、国土交通省を退官。

高度成長期にはダムで多くの水を供給することは絶対の正義であった。竹村公太郎は河川畑を歩み、関東地方建設局川治ダム工事事務所、北陸地方建設局阿賀川工事事務所、土木研究所計画官兼主任研究員、中部地方建設局河川部、河川局河川計画課、ダム技術研究所主任研究員、関東地方建設局宮ヶ瀬ダム工事事務所長とダム建設の道を歩く。川治ダム、会津の大川ダム、宮ヶ瀬ダムの「三つをつくった」と誇る。

日本の経済成長がインフラ投資と連動していて、インフラ投資が抑えられて以降は経済成長が横ばいになっていることを強調する。竹村公太郎と同期入省で1999年(平成11年)7月、建設省道路局長。2001年(平成13年)1月国土交通省道路局長、2002年(平成14年)7月、国土交通省技監、2004年(平成16年)7月1日退官の大石久和は、日本の経済成長が止ったのはインフラ投資を止めたことが原因だと強く主張する。河川法の改正とその変遷がダム建設を促進して、このことがインフラ整備として機能して日本の経済成長がもたらされた。

大石久和は2004年(平成16年)早稲田大学大学院公共経営研究科客員教授、2005年(平成17年)東京大学大学院情報学環特任教授、2008年(平成20年)京都大学大学院経営管理研究部 (MBA)客員教授、2016年(平成28年)6月一般社団法人全日本建設技術協会会長、2017年(平成29年)6月公益社団法人土木学会会長(1年間兼務)。社会基盤整備のための投資が経済成長を促し、それが実現していることを強調し、日本政府と日銀の財政均衡のプライマリーバランスを誤りだとする。いま手を入れなければ崩壊し結局は大きな費用を後に投じなければならない橋梁などには惜しみなくお金を投じなければならないとする。

竹村公太郎は100年後の日本のために今つくっておけば100年間無料で使えるといってよい水力発電所の再開発と整備を推進すべきだと説く。ダムを10メートル嵩上げすれば100メートルのダムに匹敵する水量を確保でき、また発電設備のないダムがあるのでこのダムを再整備すれが現在の二倍の水力発電量が確保できるとも。今のインフラは前世代、大きく言えば100年前の人々から贈られたものだから現代の人は100年後の人々に同じような贈り物をしなければならないと。

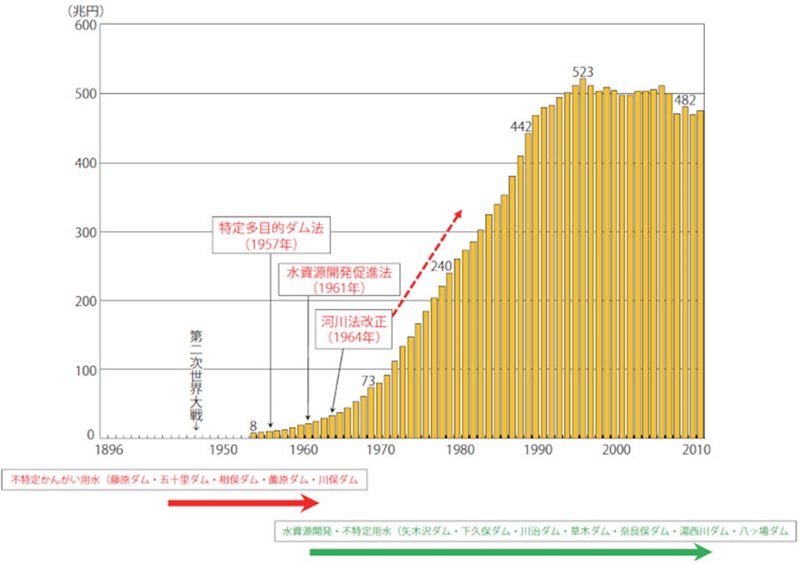

図は経済成長の軌跡と河川法の改正との関係を示す竹村公太郎によるもの。国の多目的ダムの建設計画が立てられ実施されたのは、昭和40年代から昭和50年代前半の高度経済成長期と重なった。インフラ整備事業投資が刺激となって大きな経済効果がもたらされたと理解される。

図は日本のGDP 成長と水資源関連法の整備と改正を示す竹村公太郎作成のもの

曲線上にある赤の点線の矢印が大多数の新規ダム計画を立てた時期を示している。この時期は図でも分かるように経済成長は止めどなく上昇している時期であった。急成長する時期の基本方針は、水需要の増大に応えて開発水量を多くすることである。

徳川家康の河川改修土木工事と農地面積の倍増

インフラ整備と経済発展を竹村公太郎は徳川家康の土木工事に見出す。

徳川家康の江戸地開発の土木工学的の成果を検証する。関東の領地のほとんどに簡単に行けるよう運河を整備した。関東平野の多くは湿地帯であり、この湿地帯に運河を通して通行の利便を確保した。東京湾に流れ込む利根川は頻繁に氾濫し下流に広がる水脈(水路)が湿地帯の原因になっていた。この利根川を関宿の高台を掘削して銚子に抜いた。関東平野の湿地帯は次第に乾燥して水田による稲作ができるようになった。国際灌漑排水委員会の国内委員会資料は1600年の日本の農地面積は140万haであったものが100年後の1700年には300万haに広がったことを示す。

関ヶ原の合戦のころには近畿一帯の山は薪のために伐採されていて禿山であった。関ヶ原の合戦時にこの地の山には立木はなく両陣営は互いに丸見えだったことを竹村公太郎が40万部販売の『日本史の謎は「地形」で解ける』関連三部作(PHP文庫)で指摘する。

天下を獲った徳川家康が京都を拠点とする幕藩政治を行わずに関東平野の入り口で中心である江戸の選んだのは上の事情により、また見据えた土木工事によって関東平野を大きな稲作の地に変えて富を生み出したのである。徳川家康の江戸の治世と土木工事は公共投資、インフラ整備であり、こうしたことによって300年近い徳川の世をつくりあげた。

現代の水道事業経営が悪化している原因

竹村公太郎は現代の水道事業経営が悪化している原因を次のように説く。上流で取水することが解決のカギである。

水道水は都市部に配水される。浄水場で処理された水は、対象地域の各戸や各ビルにスムーズに配水されなければならない。そのため浄水場は高台に設置され、自然流下で受益者に配水される。このため、河川の下流地点で取水された原水は、高台の浄水場へ電気を使ってポンプアップされることとなった。発展激しい都市部にとって水量を確保するためなら、ポンプで下流から浄水場へ水を送る電気エネルギーなど問題にならなかった。しかし、この下流から浄水場へ送水する電気代が水道企業体を苦しめることとなってきた。

日本の経済成熟と人口の頭打ち現象

昭和60年後半から平成にかけて社会の様子が変化し始めた。日本のGDP 成長と水資源関連法の整備と改正を示す竹村公太郎作成の図(上に示す)ば日本の経済成長曲線は明治以来、成長し続けていく状態を示している。

図は昭和60年(1985年)から平成に移るころに成長が頭打ちになっていることを示している。経済だけではなく人口も同じ傾向を示していた。 過去1千年間、日本の人口曲線は常に下に上昇していた。それが昭和60年代から人口曲線に変化があり日本人口は減少の予兆を示した。竹村公太郎はこの時期、水道関係者が将来の水需要増は昭和40年代、50年代に計画したものとは異なることに気が付き始めたという。しかし平成6(1994)年に全国で記録的大干ばつが襲い、水資源関係者は渇水対応に追われ、水需要の将来の伸びの停滞が意識下に押さえつけられ、将来の水道の課題を客観的に議論することなく時間が過ぎてしまった。

上水道事業は厚生労働省に帰属していて。それが2024年に国土交通省に移管となり、その当初は厚生労働省の職員が異動して業務に当たった。下水道事業は国土交通省の所管であった。2024年1月1日に発生した能登半島大地震の復興対策事業の過程で上水道と下水道事業が二つの省庁に分かれている不都合によるものであった。

経済停滞、人口減少そして電気代の高騰

平成の世なっても経済停滞は続いている。人口の伸びは次第に低下し平成20(2008)年人口は頂点として低減に向かった。昭和後半の2回の石油ショックの余波を受けて平成の電気代は高騰したままである。

経済停滞と人口減少傾向の状況下で、全国の市町村自治体の水道事業の経営悪化と人材不足が顕在化した。技術者がいない、水道企業会計が苦しい、水道料金の値上げはできない、更新事業ができない状態が全国市町村に広まった。これは令和になりますます顕在化した。

竹村公太郎が示す水道事業改善の事例が次のとおりである。相模川水系宮ケ瀬川ダムを建設した経験がここに示されている。

近代水道発祥の相模川水系の神奈川県、横浜市、川崎市等の関係者が声をまとめた「相模川からの水道の上流取水」の提案である。

主な提案と主張の内容は次のとおり。

①相模川の最下流部の利水基準地点から浄水場まで、ポンプアップ送水は莫大な金額となる。

②持続可能な水道事業のため、県民市民に低廉な水道供給のため水道水を上流から取水したい。

③この実現は水道サイドのみではできない。河川管理者の強い協力が必要である。

この内容は全国の水道事業に共通する内容となっている。

上流取水の自然流下

神奈川県、横浜市、川崎市等の関係者が声を合わせ「相模川からの水道の上流取水」を提案した背景には彼らが誇る歴史があった。

ヘンリー・スペンサー・パーマー氏の48kmに及ぶ相模川導水による近代横浜水道の誕生があった。相模川からの自然流下の水は21世紀の今でも重要な水源となっている。持続可能な水道事業は自然流下という事を日々体験している。

上流から取水して自然流下させたい。しかし、その実現は水道サイドのみではできない。河川管理者の協力が必要である、という事も熟知したうえでの主張であった。

竹村公太郎は「上流取水で自然流下にしたい」という要望に全面的に賛意を示す。解決の困難さはあるが克服できるとする。

上流取水のメリットは、

①自然流下で浄水場まで送水されるので電気エネルギーはゼロとなる。

②上流の水質は下流に比べ清浄なので水処理が容易となる。

なぜ、この優れた上流取水が難しいのか。河川管理者の協力が必要となるのか。上流で取水するため、主に3点の課題を解決する必要がある。

①上流取水するとその地点から下流の河川流量が減少する。

河川の減水区間は、河川環境上、特に内水面漁業に支障をきたす恐れがある。

②上流で取水するとダム開発水量が減少する。

③上流取水するための新たな取水堰と浄水場までの送水路が必要となる。

これらは解決できる。 しかし、河川管理者の強いバックアップと地域の土地改良区の方々の理解と協力が必要となる。

山と山の谷あいには水が流れる。それが川である。普段は何気なく見ている川とその水にはさまざまな事情があり、利用には想像を超えた難しさが潜んでいる。次は竹村公太郎による説明である。

上流取水による下流の減水区間の流量確保

日本の1級河川のほとんどと主要な2級河川の上流には水道のためのダムがある。それらダムは洪水調節機能も有しており、夏の洪水期に備えて水位を低下させて空き容量を準備している。

この洪水調節のための空き容量に水を貯める。その水容量が下流の減水区間の補給の財源となる。洪水が来襲する予測に応じて貯めた水を予備放流して洪水に備える。さらに、洪水を貯留して洪水調節をした後に、第二次の洪水が来ないと判断できれば、洪水後期の水量を貯めて減水区間の補給の財源とする。

減水区間の補給の財源は、地域住民全体のためであり、魚類の河川環境を保持するという公共性を有しているので不特定補給とすべきである。また、水道が上流取水することにより水利権が減少したとしても、夏期制限容量内での新しい貯留は渇水時の補給の財源となる。渇水調整時において不特定容量があれば、流域構成員として関係者調整が取られるため安全は確保されていく。必要ならば洪水対策と合わせた新しいダム建設も検討していく。上流取水による取水堰と送水路のインフラ整備の解決もある。

土地改良区との連携による上流取水

日本の1級河川のほとんどと主要2級河川には、江戸時代から農業共同体が存在し農業活動をしている。

農業共同体は江戸時代から堤防を築き、頭首工(とうしゅこう)と呼ばれる取水堰を建設し、流域の下流地域全体に送水する農業用水路という配水システムを構築してきた。

農業用水路システムは言うまでもなく自然流下である。古くから全国の津々浦々の各地で、面的な配水を行う農業用水路システムを持つ国など世界を見渡しても日本だけである。日本の農業用水路システムは見事という言葉以外にない。

取水堰は川が山から出たところに設置されている。送水網は旧河道を利用して自然流下で地域にくまなく配水されている。

図は石川県手取川下流の優れた事例の「七ヶ用水」である。

図 手取川の河川・七ヶ用水 明治36 年7 用水が合口 出展:のってい新聞

しかし、世界に誇る日本の農業共同体も、都市化の波と過疎化により運営は決して楽ではないと聞いている。都市の水道サイドと農業サイドが連携して、取水堰を改築し、浄水場へ通ずる農業用水路を水道の他目的で使用させてもらう。もちろん当該地域の農家も同じ水道で生活している流域共同体のメンバーである。

日本各地の流域において、自分たち自身の水道を自然流下という持続可能な姿で再構築していく時期になった。流域関係者による協議と連携のみが、各地域の水道問題を解決していくこととなる。

江戸時代から地域の農業を支えてきた農業用水路、江戸に住む人々の水を運んでいった玉川用水、近代水道の幕開けをした横浜水道、これらは全て自然流下によるインフラであった。

未来の日本列島の水道は全て、エネルギーゼロの自然流下で再編されていかなければならない。未来に向かって、各々の流域において、河川管理者、水道事業者、農業事業者、内水面事業者そして都市住民の連携が必要となっていく。

高度成長時期のダム計画と竹村公太郎の仕事

昭和45(1970)年、竹村公太郎は建設省に入省し、関東の川治ダム工事事務所に配属された。特定多目的ダム法のダム基本計画に基づいて建設される最初のダムの一つであった。仕事は川治ダムの本体設計とダム開発水量の算定。昼間はダム本体設計、夜はダム利水計算の繰り返した。ダム本体設計の原理原則は、安全な構造物にすること。利水計算の原理原則は、開発水量を可能な限り大きくすることである。

本体の安全性は純粋に土木技術上の課題だ。一方の開発水量を設定する利水計算は土木技術ではない。日本社会の要請を受けとめていく社会科学工学である。当時の社会要請は「一滴でも多く水を開発してくれ、水を多く配分してくれ」でということ。

日本社会は急速な経済発展の兆候を見せていた。経済発展のためには「電力」と「水」が不足していた。昭和30年代から昭和40年代前半、各都市で停電が発生していた。水不足による断水も頻繁に発生していた。

ダムの水量はダムの高さで一義的に決まる。利水計算で使用する河川流量も、過去50~100年間の流量観測データで一義的に決まる。開発水量を大きくするためにはダム開発基準点をダム地点ではなく、河川下流部にセットすることであると考えた。ダムに水をため多くの水を供給することが求められていた。竹村公太郎はこのように考えて仕事をしてきた。

手取川水系のダムと治水

後述の宮ケ瀬ダム下流域の「おゆきちゃん」で時どき味噌ラーメンを食べる男は手取川を遡行して白山(標高2,702メートル)に登ったときにしげしげと眺めていた。砂防工事をしないと崩れてしまうのが日本の河川だと思ったのである。

手取川水系の大きなダムは手取川ダムと大日川ダムの2つ。手取川ダムは、治水、利水(都市用水の供給)、発電を目的とした多目的ダムで、石川県内で最大級のロックフィルダム。大日川ダムは、洪水調節を主な目的とする治水ダム。二つのダムは、手取川の洪水調節に重要な役割を果たしている。手取川は「石の河原」が広がる扇状地を流れる河川の様相を示し、このことが石川県の名の由来となったとされる。

手取川ダムは昭和55年に完成。高さは153m、総貯水容量:2億3,100万m³。第一発電所(電源開発)、第二発電所、第三発電所(北陸電力)で発電に利用。平成10年9月の台風7号による大雨の際、上流からの洪水を全て貯留。治水効果:鶴来観測所で、過去5番目の水位を記録した際、手取川ダムの防災操作により、水位を約69cm低下させ、洪水被害の軽減に貢献した、と推定されている。

大日川ダムの目的は手取川ダムと連携しての洪水調節。基準地点(鶴来)で、1,000m³/sの洪水調節量となるように、各ダム地点での洪水調節。

上に示した手取川の河川・七ヶ用水 明治36 年7 用水が合口の図は原始の河川の様子を示す。普通の河川は扇状の平野部を形成し、そこを幾つもの流れとなって流下する。

宮ケ瀬ダムへの小旅行とダム建設の飯場近くの食堂兼酒場の「おゆきちゃん」

ある男の週末の気晴らしは小旅行。その一つに住まいからほど近い場所への午後からのドライブ。宮ケ瀬ダムを経由しての湘南の海、江の島や鎌倉へのコースが海と山を含んでいた。宮ケ瀬ダムの下流地域の相模原市緑区鳥屋には「おゆきちやん」というしなびた佇まい食堂がある。昼飯を食べずに出かけたので軽く食事をというときに立ち寄る。ほかに客がいても一組のことが多く店主のお雪ちゃんと向き合うことになる。食べるのは具がたくさん盛られた味噌ラーメンであり格闘の様相となる。

「おゆきちやん」のお店の界隈は宮ケ瀬ダム建設時の飯場があった。夜には建設作業者の食事場となった。津久井の街から隔絶された山あいの飯場であるから建設作業者は奥に広間が二つあるこの食堂で集い飲んで心を解放した。「おゆきちやん」には今あるお店のほかにもう一つを営業していた。

1971年から建設工事が始まった宮ケ瀬ダム

宮ケ瀬ダム建設の経緯である。1969年(昭和44年)に建設省(現・国土交通省)が「宮ヶ瀬ダム建設計画」を発表し、ダム建設のための予備調査が行われ開始され、2年後の1971年(昭和46年)より特定多目的ダム事業が始まる。堤高156.0mの重力式コンクリートダム、総貯水容量2億トンの首都圏最大のダム。計画発表から31年後の2000年(平成12年)12月に完成を迎え、12月2日に竣工式を実施。関東地方では奈良俣ダム(楢俣川、158.0m)に次ぐ高さで浦山ダム(浦山川、156.0m)と並び、総貯水容量は奥多摩湖(小河内ダム)や奥利根湖(矢木沢ダム)に次ぐ。

ダム建設の土木作業員の動員と「地下鉄をつくったのは男」

以上のように1970年から2000年までの30年間を通じてのダム建設工事であった。この期間でも最盛期があり恐らくは開始直後は東北地方ほかから建設作業員が集められた。おゆきちやんに立ち寄る男は都内の亀戸に住んでいるころに岩手県宮古市の在の農家出身者が休日の酒屋の一升瓶に腰かけての簡易飲み場であの「地下鉄をつくったのは俺だ」と語るのを聞いている。東京に住むようになって世話してもらった同郷の嫁さんは心を病んだ人だったので時期に分かれたと身の上話をした。

農業従事者の割合1955年(昭和30年)には約46.9%

1947年の国勢調査では農林漁業就業人口は全就業人口の約50%を占めている。東京大学資料は表1940年(昭和15年)の農業従事者数が1356万人だったのに対し、終戦直後の1947年(昭和22年)には1849万人と約493万人増加している。全就業人口に占める農業従事者の割合は1950年(昭和25年)は全就業人口の約45.5%、1955年(昭和30年)は約46.9%に増えた。農地改革によって地主的土地所有が解体され多くの小作農が自作農になっても、零細農経営がそのまま残れた(立命館大学資料)。

終戦直後の日本は都市部への人口集中は未だなく、多くの人々が地方で農業や漁業などの第一次産業に従事していた。食糧を求めて都市部の住民が苦労した時代であり、同時に農業従事者の割合が高かった。まずは食糧という時代が1960年ころまでは続いた。

戦後の復興は食糧生産に始まり1960年代になって朝鮮特需という朝鮮戦争の兵站の役割を契機に工業生産が活発になる。

「地下鉄をつくったのは俺だ」と休日の昼の酒屋で語った男の中学卒業は1950年。1950年の高校進学率は約42.5%。1950年の岩手県の高校進学率はそれよりずっと低かった。宮古の在で食いつないでいた農家の青年は東京の都市開発に徴発されるように田舎を後にした。その後に戻っても喰いぶちはない。土木工事など現場労働を渡り歩いて休日には酒場ではなく酒屋の一升瓶の箱に座って夏にはビールを飲む。

農漁村部の若者をを拉致するように都会に連れてきたと述べる宇沢弘文

高度成長期の都市部の労働力確保の状況を社会的共通資本の概念をつよく打ち出した宇沢弘文は、農漁村部の中学校や高校出身者を拉致するように都会に連れてきたと述べる。「地下鉄をつくったのは俺だ」と語る酒場の男は就職列車に乘ったのか見送って後に上京したのか不明である。おゆきちやんに立ち寄る男は見送った側であり兄弟二人は大学に進んだ。兄はは東京の私立大学法学部、弟は地元の国立大学の工学部。いずれは地元で公務員をする心算(つもり)でいた。

旧制一高、東大の旧友後藤昌次郎に託された農業分野TPP対応

宇沢弘文は病に倒れた旧制一高、東京帝国大学時代の旧友の後藤昌次郎からTPPのうち農業分野の責任を託されて奮闘した。枯れ葉剤を撒かれたベトナムとそれをした米国が共通の土俵で農産物価格を争う不当性を強く衝いた。後藤昌次郎は一高時代は理科だったが文転して後に弁護士となり松川事件、八海事件、青梅事件の弁護団となっている。惜しいことに人生の記録となる本や事件に関係する文章は残さなかった。岩手県和賀郡黒沢尻町生まれ、旧制黒沢尻中学校卒業。

TPPとは環太平洋パートナーシップ協定(Trans-Pacific Partnership)の略称。関税の削減・撤廃や、投資、知的財産権など、幅広い分野でのルール作りを目指す。アメリカが離脱したため、日本、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナムの11カ国が参加している。2018年12月30日に発効。農業分野での米国の横暴を許さないと意気込んでいた宇沢弘文は米国の離脱で気抜けする。菅直人が第三の開国だとTPPをうそぶいたことを無知が過ぎると痛烈に批判した。岩手県北上市という北上川流域がつくりだした大きな稲作地帯で育ち、こ農業の実際を知っているからこそTPPからの農家の保護と防衛に献身したのであった。

黒部ダムは1956年(昭和31年)着工、1963年(昭和38年)6月5日に完成

1971年に始まった宮ケ瀬ダムの建築のための土木作業員はどこから動員されたたか。これを語るまえに黒部ダム建設に触れておく。黒部ダム建設には延べ1000万人の人々が動員された。当時の関西電力の年間電気収入の半分に相当する巨額の費用が投じられ、7年の歳月をかけた大事業。黒部ダム(くろべダム)は富山県東部の中新川郡立山町を流れる黒部川水系の黒部川に建設された水力発電専用のダム。1956年(昭和31年)着工、太田垣士郎指揮の下、171人の殉職者を出し7年の歳月をかけて、1961年(昭和36年)1月に送電を開始し、1963年(昭和38年)6月5日に完成した。北アルプスの立山連峰と後立山連峰に挟まれた黒部峡谷に立地し、黒部市から南東約40キロメートル、長野県大町市から西約20キロメートル、県境から約3キロメートル西に位置する。堤高は1,454メートル。

土木作業員として富山県の農家の主人が完成まで従事した。稲作には爺ちゃん、婆ちゃん、母ちゃんが従事し、父ちゃんは魅力ある手間賃を稼いだ。近県の農業従事者が大量に動員されたのである。

昭和40年、学校のゼミの研修旅行で訪れた黒部ダム

黒部ダム委建設の長野側の飯場は大町市の温泉場にあった。黒部ダム建設後に大観光地となった黒部ダムと室堂への長野県側の中継点となった大町の温泉街は繁盛した。今は閑古鳥が鳴き中国系の資本に買収されたホテルが多い。コロナ災害前には中国人旅行者が大量に押し寄せていたのである。おゆきちゃんに足を停める男の連れ合いは昭和40年、学校のゼミの研修旅行黒部ダムを訪れている。その後に二人で立山や剣岳に登るときに同じ経路を辿る旅に学校時代を思い出していた。思い返せば懐かしい良い時代だった。

広間はお雪ちゃんの素人演芸に大喝采

宮ケ瀬ダム工事のころに神奈川県には土木作業員に動員する農家は少なかった。東北地方を中心に全国から作業員が集められ、飯場で暮らし、「おゆきちゃん」のお店で慰安をしたのである。お雪ちゃんは役者姿で素人園芸をする。広間での宴会で飯場の人々の喝さいを浴びたのであった。

1956年あるいは1971年には農業従事者をダム建設の土木作業員に動員することができた。2025年の現在、同じことをしようとしてもその条件はない。2023年の基幹的農業従事者数(主に自営農業に従事する者)は116.4万人。2000年は240万人である。令和2年(2020年)の基幹的農業従事者数のうち、65歳以上の階層は全体の70%(94万9千人)を占め、49歳以下の若年層の割合は11%(14万7千人)。ここから土木作業員に動員するには年齢が高すぎ、若年層は人が少なすぎる。

日本の農業従事者は全人口の1.1%。農林漁業人口の割合は全就業者数と比較して非常に低い。収穫期が一斉の訪れる日本の農場でインドネシアなどアジア人の作業員が目に付くのには訳がある。

水資源を基にして流域の経済社会を再構築する

地形から歴史を読み解き謎を解明した竹村公太郎は江戸期の社会は流域を単位として構成されていたとして、地方創生と未来社会を次のように見通す。

日本はこの未来の電力需要の増加に恐れることはない。日本列島には潜在的に豊富な水力エネギーを持つ数多くの流域が控えている。また未来社会では水資源逼迫とリン鉱石枯渇で食糧危機に見舞われる。その時,他国からふんだんに食糧が日本に投入されることはない。そのため日本は独自で最低限の食糧を確保しなければならない。それにも恐れることはない。日本の全ての流域に、江戸時代から整備された自然流下の農業用水網がある。このようなインフラが整った流域群を持つ文明は世界を見回しても皆無だ。日本は食糧自給が可能である。

日本の未来社会の拠点は東京ではない。全国の流域が拠点となる。日本の流域では豊富な水で農業が営なまれ、豊富な水力エネルギーで知的産業が展開していく。

未来の東京は、全国から人々が週に1回、月に1回、適宜集まり情報交換する空間となる。

次世代、次々世代、三世代後へ引き継ぐ持続可能な日本社会はこれ以外にない。日本文明は東京一極集中から全国に分散した流域に戻っていく。

これは日本国内だけに終わらない。世界中の資本と知的産業企業は,豊かで清浄な水が流れる安全な地域を探している。彼らは豊かで清浄な水が流れる流域の存在に気が付いていく。包容力のある日本人と日本の各流域は,世界の先端知能企業を受け入れていく。日本列島全体が未来世界の情報、知的集約の拠点となっていく。

日本人は明治で別れを告げた流域から、ふたたび流域へ戻り、持続可能な社会を実現していく。

├

├純喫茶エルマーナ: 社労士笠島正弘のあれこれ話そう

├古い田植え機を使う八ヶ岳山間地の水田 甲斐鐵太郎

├蓼科の山荘の10坪の喫茶室のこと 甲斐鐵太郎

├coffeeとエルマーナ 見ていた青春 若いころのこと-1- 夏森龍之介

├「coffeeとエルマーナ」 見ていた青春 若いころのこと-1- 夏森龍之介

├

├計量計測データバンク ニュースの窓-301-

├

├

├

夏森龍之介のエッセー

田渕義雄エッセーの紹介

TOPへ